建置沿革

【簡述】武江境內于漢武帝元鼎六年(前111)設曲江縣,隸屬桂陽郡。西漢末年改稱南平郡,東漢初復稱桂陽郡。三國吳甘露元年(265),設始興郡,屬荊州。西晉太康元年(280)三月,武帝平吳,始興郡移屬廣州。曲江縣治從蓮花山遷往安聶邑(今西河),西河成為曲江縣政治、經濟、文化中心。東晉末(419),縣治遷往官灘。南北朝梁元帝承圣年間(552—555),于始興郡置東衡州,州治在曲江,州、縣治所遷西河。隋開皇九年(589),改東衡州為韶州,州、縣治所遷蓮花山。開皇十一年,曲江縣并屬廣州。唐武德初年(618),曲江縣治再遷西河。武德四年廣州之曲江置番州,不久更名東衡州。唐貞觀前期(627—633),改東衡州為韶州。五代時期,后梁乾化元年(911),州、縣治遷往中洲(今市區小島)。此后至民國期間,先后隸屬嶺南東道韶州、廣南東路韶州、海北廣東道韶州路江西行省廣東道韶州路、廣東布政司韶州府、北江行政區、第二行政區和第三行政區。

1949年10月7日,武江全境解放,武江為曲江縣的一部分。初期先后屬曲江縣、韶關鎮。1951年6月,恢復韶關市建置,隸屬韶關市管轄。1952年設立西河街道,1956年并入和平街道。1959—1971年13年間,武江境內為韶關市郊區(中途曾撤銷)和韶關市區劃分東河、西河等6個區的一部分,其中1961—1971年武江境內設立(含合并和分設)有西河街道,環市、芙蓉(又稱西聯)公社。1966—1971年“文化大革命”期間,各街道和公社均成立過革命領導小組或革命委員會。1975年成立武江區。1976年3月,撤銷武江區,恢復韶關市郊區,轄環市、芙蓉、北郊等公社(區),管理農村農業工作。1984年9月28日,撤銷韶關市郊區和武江區,組建市轄縣級武江區,轄西河、芙蓉、新華3個街道和河西、馬停腳、黃田壩、白芒、下坑、田心、沐溪、陽山、甘棠、西聯、芙蓉、黃塱、車頭13個鄉、兩個場(塘灣良種場、山蕉農場)。武江區因珠江水系北江上游武江流經境內而得名,另因地域處于武江(河)以西,故又俗稱“西河”。

自然地理

【位置 范圍 面積】武江區位于廣東省北部,韶關市境內的武 江、北江河以西。坐標北緯24°42′00″—24°48′00″,東經113°06′00″—113°34′00″。東與湞江區隔河相望,南與曲江區白土鎮接壤,西與乳源瑤族自治縣大布、東坪、乳城、一六鎮毗鄰,北與乳源桂頭鎮相連。轄區總面積677.85平方千米。

【地質 地貌】武江區域內的地質地層屬于沉積巖地層為主。受粵北“山”字形地質構造的影響,區內褶皺和斷裂極其發育,褶皺主要由古生代地層形成緊密式之背斜核部,以北北東向構造為主,次級構造亦較為發育。褶皺構造有北部的大崗頭向斜,中部的天子嶺背斜和南部的芙蓉山向斜。均為斷褶帶內曲江復向斜的次褶皺帶。地貌以丘陵地帶和沖積小平原及高山奇峰為主。區境地勢北高南低,西高東低,海拔多在55—200米,坡度約30度左右。江灣鎮境內的大東山主峰海拔1390米,是武江區最高山峰;依次有江灣鎮楓嶺頭海拔1100米,龍歸鎮鳳田黃茂堂海拔941米,西河鎮境內的圓子背肩山海拔1125.5米、大崗山海拔406米、天子嶺海拔357米、芙蓉山海拔282米。最低武江河河床處海拔55米。

【地形面積】武江區地處南嶺山脈南麓的盆地之中,其地形猶如一只臥獅,東西長、南北窄成不規則多邊形。區境東起市區武江河中心,西至江灣鎮武洞、白石村,長56.75千米,南至曲江交界的圓子背肩山,北至重陽鎮大夫前村,寬17.8千米。

【河流】武江區主要河流有武江、北江、南水河、重陽河、鍋溪河、韶西水、沐溪水、芙蓉水、沙山水。其中武江歷史上曾稱虎溪、武溪,發源于湖南省臨武縣三峰嶺,途經坪石、樂昌、桂頭,由湞江區犁市鎮上朗流入該區重陽 鎮水口村,至北江橋下與湞江河匯合成北江河。武江河全長260千米,河床坡降0.906‰,在該區河段約16千米,河面寬150—200米,為Ⅶ級航道,境內河段通航能力為300噸級船舶。含武江在內的韶關市區最高洪水位57.21米,最大洪流量9460立方米/秒,發生于1994年6月18日。最低水位0.7—1米,枯水流量12.3立方米/秒,發生于1966年9月24日。北江河古稱“溱水”“肆水”“始興大江”,發源于江西省信豐縣石碣大茅山和湖南省臨武縣三峰嶺,上游分別稱“湞江”“武江”。北江流至佛山市三水區思賢滘與西江匯合,全長468千米,河床坡降0.398‰,多年平均流量1080立方米/秒。北江流經武江區西河、西聯境內約12千米。河面寬150—350米,可通航為Ⅶ級航道,通航能力為300噸級船舶。西聯鎮下胡村、赤水村有煤運碼頭常年水運,可直抵珠江三角洲及連接西江水道。

【氣候與災害】武江區地處北回歸線以北,屬亞熱帶氣候為主的濕潤性季風氣候,日照充足,雨量充沛,冬季多干冷的偏北風,夏季多偏南的暖濕氣候。年平均氣溫20.3℃(其中年平均最高氣溫25.4℃、最低氣溫16.8℃),年平均濕度為52%,年平均日照時數1858小時,年太陽總輻射111.5千卡/平方厘米,年平均雨量為1537.4毫米。入汛期為每年4月中旬至7月下旬。春季冷暖季風交替繁,多為低溫陰雨天氣,日照最少;夏季火熱酷暑,雨量多且集中;秋季秋高氣爽,晝夜溫差大,降水量少;冬季雨量減少,天氣寒冷,年無霜凍期305天。2005年秋旱嚴重;2006年7月15日,遭百年一遇的洪災;2008年1月,遭遇80年一遇的雨雪水災;2013年5月16日、8月15日,武江大部地區遭遇重大洪澇災害。

【土地資源】武江區耕地面積6826.35公頃(水田3987.84公頃,旱地2342.85公頃,水澆地495.66公頃),園地641.91公頃,林地48693.07公頃,草地1581.99公頃,城鎮村及工礦用地5281.19公頃,交通運輸用地958.9公頃,水域及水利設施用地2898.35公頃,其他土地896.05公頃(設施農用地102.19公頃,田坎283.55公頃,裸地510.31公頃),森林蓄積量382.54萬立方米,森林覆蓋率70.24%。

【礦產資源】轄區礦產資源較為豐富,但儲量較少,共生、伴生礦較多。主要有煤礦、鐵礦、鉛鋅礦、錫礦、鎢礦、金礦、銀礦、石灰石、高嶺土、螢石礦等。鉛鋅礦(小型)主要分布在重陽鎮;石灰石儲量豐富,品質好,主要分布在西聯鎮、龍歸鎮、西河鎮。螢石礦主要分布在龍歸鎮續源、江灣鎮架錦坑。陶瓷礦(高嶺土)主要分布在重陽鎮、龍歸鎮。煤炭礦區有芙蓉山、田心、車角嶺煤區(已停采)。

【動植物資源】武江區內野生動物種類繁多,主要分布于山區和丘陵地帶,體形較大的野獸多棲息在西北山區,一般獸類出沒于平川、丘陵。主要野生動物有:哺乳類、鳥類、魚類、甲殼類、兩棲、爬行類、昆蟲類等。主要野生植物有:維管束植物2349種,分隸207科877屬。水果類38種、野生藥用植物135種。內陸水域中常見的浮游生物共14門120多屬。

武江絲茅姜是廣東省韶關市武江區著名的農副產品之一,種植歷史悠久,據光緒年間編寫的《曲江鄉土志》記載,當時武江區已經開始種植絲茅姜。武江區地處北回歸線以北中亞熱帶中部地區,屬于亞熱帶季風氣候。年平均氣溫20.3℃,年平均日照時數為1858小時,年平均雨量為1537.4毫米,無霜凍期305天,光、熱、水資源較為豐富,丘陵、平原交錯,山巒疊起,山間多封閉洼地、暗河,溶洞較多,優越的自然環境為武江絲茅姜提供了有利條件。武江絲茅姜以“香”“辣”“渣少”聞名省內外,含有揮發性精油及辛味油,對身體非常有好處。

【旅游資源】武江區是粵北古邑,韶關博物館珍藏有武江境內出土的漢代、三國、西晉、東晉文物。人文景觀主要有唐朝宰相張九齡家族墓、宋朝尚書余靖墓和蓉山古剎。有南昌起義軍朱德部隊舊址、八路軍駐韶關辦事處舊址、抗戰時期中共廣東省委遺址、青水塘和李子園炮樓等24處革命遺址。自然景觀有廣東韶關芙蓉山國家礦山公園、芙蓉山公園、芙蓉仙洞、沐溪水庫、石背窩水庫和江灣溫泉等。轄區內有不可移動文物167處。有市屬韶州賓館和流花賓館、湖心賓館、倚山賓館等一批民營涉外旅游賓館。沐溪水庫湖水碧綠,蔚為壯觀,泛舟遨游,閑來垂釣,別有一番詩情畫意,是市民郊游的好去處。此處集會所、飲食、住宿、觀光、游樂于一體的多項旅游設施,成為郊游的新亮點。

人口 語言

【總人口】2024年末全區戶籍總人口 32.27萬人,比上年增長 2.4%。其中城鎮人口 26.17 萬人,比上年末增加 0.78萬人,戶籍人口城鎮化率 81.10%;鄉村人口6.10萬人,比上年末減少0.02萬人。年末全區常住人口38.87萬人,比上年末增加0.48萬人。其中城鎮常住人口33.71萬人,比上年末增加0.49萬人,常住人口城鎮化率86.72%,比上年末提高 0.21個百分點;鄉村常住人口5.16萬人,比上年末減少0.01萬人。年末全區常住出生人口 2968人,人口出生率8.87‰;死亡人口2050人,人口死亡率6.14‰;自然增長人口1113人,人口自然增長率3.33‰。

【語言】武江區方言復雜,有粵語、客家話、虱婆聲、連灘話、船民話、瑤族勉語等方言。還有潮汕、清遠、河源、梅州、湖南、四川、河南等地方言。粵語區域面積、人口均占全區的絕大部分,城鄉流行。客家方言主要分布在龍歸等5個鎮的大部分地區。虱婆聲主要分布在重陽、西聯鎮大部分農村、龍歸鎮后坪村和西河鎮向陽、村頭、大村等。連灘話主要分布在西河鎮什石園下壩村、黃塱中壩村。江灣鎮瑤族村村民講瑤族勉語。

行政區域

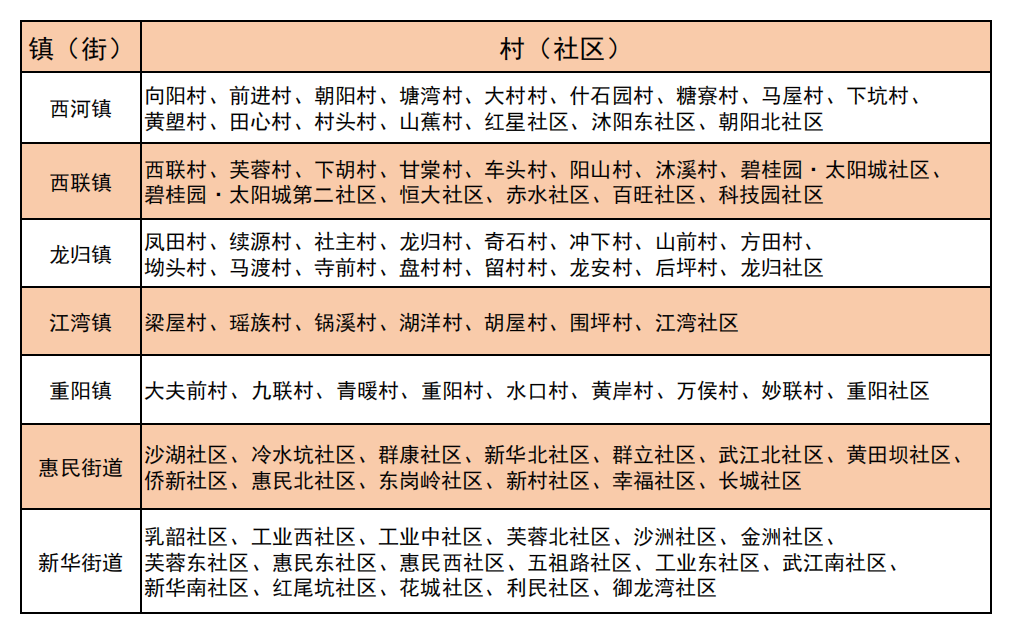

武江區地處廣東省北部,南嶺山脈南麓。東以武江、北江為界,東與湞江區隔河相望,南與曲江區白土鎮接壤,西與乳源瑤族自治縣相連,北與湞江區的犁市鎮相鄰。轄新華、惠民2個街道和西河鎮、西聯鎮、龍歸鎮、江灣鎮、重陽鎮5個鄉鎮,共42個社區、49個行政村;其中西河鎮轄有13個行政村3個社區,西聯鎮轄有7個行政村6個社區,龍歸鎮轄有15個行政村1個社區。江灣鎮轄有6個行政村1個社區,重陽鎮轄有8個行政村1個社區,惠民街道轄有13個社區,新華街道轄有17個社區。

民族·宗教

【民族】武江區居民以漢族為主,少數民族31個,超過100人的少數民族有5個,主要有瑤族、壯族、苗族、畬族、土家族,其中,瑤族人口最多,主要集中在江灣鎮瑤族村。

【宗教】武江區宗教主要有佛教、基督教,依法正式登記宗教活動場所2個,分別為韶關市芙蓉禪寺、韶關市武江區基督教龍歸聚會點,批準籌建的宗教場所1個,為九歸禪寺。全區信仰宗教教徒約470人,約占全區戶籍人口0.15%,其中佛教教徒約400人、基督教教徒約70人。全區有宗教教職人員9人,其中:佛教僧尼7人。

環境質量

2024年,建立健全污染天氣應對管控工作機制,著力解決露天焚燒、工業廢氣、揚塵污染、餐飲油煙等突出問題,PM2.5等六項空氣質量指標保持國家二級標準,環境空氣質量優良達標率達99.5%。強化河湖管理,完成“四亂”圖斑核查銷號62個,清理河道水域漂浮物7000余噸。加強東沖河、沐溪河水質監測預警及沿線巡查,轄區4個市控以上斷面和十里亭市級飲用水水源水質達標率保持100%。全面開展土壤污染狀況調查,持續做好農用地分類管理,建設用地安全利用率保持100%,受污染耕地安全利用率達92%以上。扎實開展綠美武江生態建設,完成森林質量精準提升任務0.9萬畝,種植苗木4.9萬株,開展松材線蟲病疫情普查14.4萬畝。扎實做好古樹名木保護工作。積極推進生態資源價值化,完成龍歸鎮紅尾坑熔劑礦、龍歸鎮三棵松建筑石料用石灰巖礦掛牌出讓,依法處置工程涉砂石資源。高標準推進中央和省生態環境保護督察發現問題的整改工作。

區內資源特點和人文自然景觀

區內動植物、礦產、水利和旅游資源豐富。各類動植物種類多、分布廣;森林面積達79.22萬畝,森林蓄積量382.54萬立方米,森林覆蓋率70.24%;鐵、銻、石灰石、煤炭、瑩石、其它稀有金屬等礦產資源和水利資源蘊藏量高。風景名勝主要有芙蓉山國家礦山公園、蓉山古剎、唐丞相張九齡墓、宋代重臣余靖墓、仙橋古渡、沐溪水庫、獅背窩水庫、江灣溫泉和江灣門洞等旅游景點。有南昌起義軍朱德部隊舊址、八路軍駐韶辦事處舊址、抗戰時期中共廣東省委遺址、李子園炮樓和重陽炮樓等24處革命遺址。

【景觀】風景名勝主要有芙蓉山國家礦山公園、蓉山古剎、唐丞相張九齡墓、宋代重臣余靖墓、仙橋古渡、沐溪水庫、獅背窩水庫、江灣溫泉、江灣門洞、黃沙坪公園、江灣生態休閑特色旅游小鎮等旅游景點。有南昌起義軍朱德部隊舊址、八路軍駐韶辦事處舊址、抗戰時期中共廣東省委遺址、李子園炮樓和重陽炮樓等24處革命遺址。

經濟水平

2024年,全年實現地區生產總值318.94億元、同比(下同)增長0.5%;一般公共預算收入完成4.73億元、增長1.0%;完成固定資產投資81.75億元、增長0.9%。

農業

2024年,農林牧漁業產值14.56億元、增長3.7%。嚴格落實耕地保護和糧食安全責任,糧食播種面積6.04萬畝、產量2.55萬噸。完成高標準農田改造提升4000畝、撂荒地復耕復種2387畝;實現補充耕地1400畝,完成土地流轉2168畝。武江區現代農業產業園成功引進首個農產品加工項目,蔬菜省級現代農業產業園順利通過中期評估,全區蔬菜種植面積達4.5萬畝,產量超9.5萬噸。新增市級農業龍頭企業1家。西河鎮“黃金水岸”蔬果產業振興示范帶和龍歸鎮“十里田園·生態長廊”鄉村振興示范帶加快建設。做好“土特產”文章,加強與省農科院茶葉研究所合作,創設“武龍源”古樹茶品牌。5家強鎮富村公司營業額超1500萬元。新增鄉村振興車間13間,帶動村民家門口就業1000余人,為村集體增收43.5萬元。

工業

2024年,全區規上工業增加值99.55億元、增長4.8%,完成工業投資23.65億元、增長15.1%。武江區城鄉融合產業園基礎設施日趨完善,標準廠房項目1、2號廠房完成封頂,水系綜合整治及南水路、寺前路等項目全面啟動建設;新增工業用地360畝,中開巖棉、錦勝裝配基本建成,專致、鴻福、金鑫等優質新材料制造業項目接續落地,工業發展后勁不斷增強。武江科創園、武江科技工業園配套設施持續改善,全年共創造稅收達1.7億元。培育新增大舜投資、朗圣藥業等規上工業企業10家,規上工業增加值總量排名全市第一。

商貿

2024年,摩爾城、保利廣場等大型商業綜合體消費業態不斷豐富,成功引入海底撈等3家知名品牌開設“首店”。積極組織轄區商圈商家參與“消費品以舊換新”活動,汽車、家電、家裝、家具等消費暢旺,活動核銷率居全市首位,帶動相關產品銷售額超1.4億元。認真落實促進房地產市場平穩健康發展政策,扎實做好“保交房”工作,商品房銷售面積45.92萬平方米、占全市比重28.7%。外貿實現快速增長,進出口總值增長88.2%。成功舉辦全國柔術U系列錦標賽等大型體育賽事活動20余場,南嶺詩意文化康養園、山蕉知青文化園等網紅景點提檔升級,孟洲壩、群康路等“網紅夜市”熱度不減,全區接待游客284.31萬人次、增長13.9%,旅游收入29億元、增長14.3%。

城鄉融合

2024年,武江區以創建全國文明城市為牽引,扎實有序推進城市更新改造,全面完成華園住宅小區等44個老舊小區改造,新啟動實施32個老舊小區改造項目。工業東路東崗嶺片區(富康廣場東側)等“三舊”改造項目穩步推進。高質量完成怡華路、芙蓉北路、朝陽三路等10條道路維修新(改)建;新建韶州大道、丹霞大道公共停車場2個,完成公共停車場充電樁建設57個。城區新增綠化面積4萬平方米。城區排水防澇系統改造工程加快推進,市政內河整治提升工程一期基本完工,城市防洪排澇能力進一步提升。嚴控“兩違”新增,深化“六亂”整治,全年拆除違法建筑66宗,拆除面積7萬多平方米。認真做好省委巡視反饋問題的整改工作,鞏固提升首批典型鎮村培育成果,第二批典型鎮村建設取得明顯成效。完成美麗農村路建設14.3公里,村內支路、巷路硬化10.7公里。深入開展農房風貌管控提升行動,完成農房風貌微改造1665棟。開展人居環境管護“打擂比武”回頭看,建立健全衛生保潔等長效管護機制,生活污水治理率達99.2%。新創建美麗庭院80個;累計建設美麗宜居村237個,占全區自然村比例達88%。榮獲2023年度省“百千萬工程”考評消薄類區優秀等次。

文化科技衛生

【文化】擁有文化館、圖書館、博物館和各鄉鎮、街道文化站。城鄉全面開通閉路電視。群眾性文化團體健全、活躍,其中武江區非遺區級項目向陽紙馬舞、重陽江逗春牛,江灣市級項目涂氏水車技藝、紅星村采茶劇團、腰鼓隊、醒獅隊等長年活躍于城鄉群眾文化活動與非遺演出,成為韶關市文化事業一大亮點。

【科技】堅持科技創新賦能高質量發展,完成申報高新技術企業12家,通過認定12家;申報省市工程技術研究中心4家;研究與開發經費投入占地區生產總值比重達0.81%。

【衛生】農村醫療保障體系進一步完善,各種醫療、保健設施完備。出臺衛生提質與健康促進及人事薪酬管理制度等多項政策,基層醫療衛生服務水平得到進一步提升。

民生保障

持續推進“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程,全力做好高校畢業生、退役軍人、城鎮困難人員等重點人群穩就業工作,支持用人單位開發設置“媽媽崗”,實現城鎮新增就業2700人以上、城鎮失業人員再就業2200人以上。鞏固社會保險擴面征繳成果,持續做好困難群眾醫療救助工作。深化“城鄉居保鎮村通”工程,打造城區步行15分鐘、鄉村輻射5公里的“社保服務圈”。強化“一老一小”服務保障,加快推進康樂養老中心項目建設,推動12355青少年服務中心標準化建設。扎實推進“雙百工程”〔11〕,強化社會工作與志愿服務融合發展。

民生福祉

2024年,保持民生投入強度,一般公共預算支出用于民生比重達78.8%。區十件民生實事全面完成。育才路(暫命名)小學基本完成主體工程建設,星悅幼兒園建成開園,市第九中學天子嶺校區完成擴建(二期)項目建設,新增公辦學前教育學位540個、義務教育學位715個。強化師資隊伍人才引進,招(選)聘教師120名。持續提升基層醫療服務水平,優化拓展區中醫院“醫養結合+集中供養”模式,完成3個村衛生站中醫閣建設,沙洲尾社區衛生服務中心獲評“國家級糖尿病規范化二星門診”。堅決落實就業優先政策,扎實推進“粵菜師傅”“南粵家政”“廣東技工”三項工程累計培訓992人次,有力促進高校畢業生、就業困難人員等重點群體充分就業,新增城鎮就業3783人。順利完成2024年退役士兵安置工作,安置比例和效率居全市首位。推進“全民參保”擴面提質,全區年度參加基本醫療保險人數達32.88萬人,全面落實困難群體資助參保“免申即享”,特殊困難群體參保率達100%。新啟用長者飯堂2個,創新優化“三項機制”〔6〕,有效提升老年助餐服務水平和長者飯堂“自我造血”能力。新啟用居家養老服務中心1個,在全市率先完成鄉鎮敬老院資源優化整合。新華街道、惠民街道“愛心超市”連續15年發揮救濟扶困作用,年受益群眾達千余人次。優化公共文化服務供給,完成區圖書館二期、區藝術館建設并對外開放。舉辦“悅讀武江”等各類文化惠民活動450余場,《瑤錦繡》等一批原創舞蹈、歌曲榮獲省、市級多個獎項。深入開展安全隱患大排查大整治,開展電動自行車安全隱患全鏈條整治行動,完成99個小區充電設施達標配建,全年未發生較大以上生產安全事故。壓緊壓實食品安全“兩個責任”,完成食品安全監督抽檢1167批次,抽檢結果信息公示率和不合格產品處置率保持100%。金融風險底線全面筑牢,政府債務總體安全。有效處置項目欠薪、勞資糾紛等問題,全民禁毒、反邪教、掃黑除惡、打擊電詐和非法集資、社會信用體系建設、平安武江建設等工作成效明顯,社會大局保持平安穩定。

此外,意識形態、國動人防、雙擁共建、退役軍人工作扎實開展,第五次全國經濟普查高質量完成,民族宗教、工會、共青團、婦女兒童、紅十字、機關事務、殘疾人保障、金融、外事等工作均取得新發展新成效。

交通通訊

【交通】武江區位于韶關市西部,交通便利,區位優勢明顯。位于武江區的武廣高鐵站,距離中心城區約16千米,使城區進入廣州一小時經濟圈。京港澳高速公路西聯鎮互通立交貫通四方。境內的高速公路有京港澳高速公路、樂廣高速公路、韶關北環高速公路;國道有G240線(原省道S253線升級)、G323線;省道有S246線(原縣道X322線升級)、S520線(原縣道X318線升級);縣道有X313線、X314線,形成完善的城鄉交通骨干網絡。2020年,全區公路總里程729.71千米,其中:高速公路34千米,國道28千米,省道49千米,農村公路升省道46千米,縣道24千米,鄉道333千米,村道80千米,鄉村小道135.71千米。全區公路密度為80千米/百平方千米。農村公路橋梁共計43座1498.3延米。

名 詞 解 釋

1.省委“1310”具體部署:“1”指錨定一個目標,即“走在前列”總目標。“3”指激活改革、開放、創新“三大動力”。“10”指奮力實現“十大新突破”,即縱深推進新階段粵港澳大灣區建設,在牽引全面深化改革開放上取得新突破;始終堅持實體經濟為本、制造業當家,在建設更具國際競爭力的現代化產業體系上取得新突破;一體推進教育強省、科技創新強省、人才強省建設,在實現高水平科技自立自強上取得新突破;深入實施“百縣千鎮萬村高質量發展工程”,在城鄉區域協調發展上取得新突破;全面推進海洋強省建設,在打造海上新廣東上取得新突破;深入推進綠美廣東生態建設,在打造人與自然和諧共生的現代化廣東樣板上取得新突破;扎實推進文化強省建設,在努力交出物質文明和精神文明兩份好的答卷上取得新突破;用心用情抓好民生社會事業,在推動共同富裕上取得新突破;扎實推進法治廣東平安廣東建設,在構建新安全格局上取得新突破;堅定不移加強黨的全面領導和黨的建設,在營造良好政治生態上取得新突破。

2.市委“363”工作安排:第一個“3”指實施生態立市、工業強市、縣域富市“三大戰略”,“6”指開展綠美韶關、產業攻堅、科教人才、營商環境優化、要素保障、資源盤活“六大行動”,第二個“3”指推動基礎設施水平、基層治理水平、民生事業水平“三大提升”。

3.“兩重”“兩新”:“兩重”是指國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設;“兩新”是指大規模設備更新和消費品以舊換新。

4.“反向飛地”:指欠發達地區主動到發達城市去集聚所需的人才和資源,實現產業“孵化在外地,轉化在當地”,從而暢通創新資源流通渠道,促進產業協同發展。

5.“一三五”農村集體“三資”監管機制:“一”指一套合同模板,“三”指“專業級-村級-鎮級”三級審核制度,“五”指規范合同、規范審核、規范公示、規范監督、規范臺賬等五項規范建設;“三資”是指資金、資產和資源。

6.“三項機制”:“定額補助+績效獎勵”方式梯次化配置獎補資金機制、“公益化+市場化”模式合作運營機制、“長者飯堂+全年齡段”供給服務模式機制。

7.全域土地綜合整治:是在一定區域內,按照國土空間規劃和村莊規劃為引領,以土地整理、復墾、開發和城鄉建設用地增減掛鉤為平臺,推動田、水、路、林、村綜合整治,改善農村生產、生活條件和生態環境,促進農業規模經營、人口集中居住、產業聚集發展,推進城鄉一體化進程的一項系統工程。

8.“武龍源”公共區域品牌:武江區精選龍歸古樹茶、龍歸香蜜薯、黃塱無花果、龍安淮山、江灣天冬、重陽貢柑、龍歸生豬、龍歸絲苗米、龍歸貢柑等優質農副產品及加工產品,挖掘客家文化、嶺南古隘歷史、南嶺山脈優秀自然環境等元素,冠以共同的品牌——“武龍源”,致力成為粵港澳大灣區知名的特色農副產品手信的代表區域品牌,賦能產業高質量發展。

9.“四旁”“五邊”:村旁、路旁、水旁、宅旁;山邊、水邊、路邊、鎮村邊、景區邊。

10.“三同五化”:同標準、同質量、同服務,規模化發展、標準化建設、一體化管理、專業化運作、智慧化服務。

11.零基預算:是指不考慮過去的預算項目和收支水平,以零為基點編制的預算,具體指不受以往預算安排情況的影響,一切從實際需要出發,逐項審核預算年度內各項費用的內容及其開支標準,結合財力狀況,在綜合平衡的基礎上編制預算的一種科學的預算編制方法。

12.農村“三塊地”改革:農村土地征收、集體經營性建設用地入市、宅基地管理制度改革。

13.“信易貸”:為解決中小微企業融資難、融資貴問題,按中共中央辦公廳和國務院辦公廳《關于促進中小企業健康發展的指導意見》和國家發展改革委、國家金融監督管理總局《關于深入開展“信易貸”支持中小微企業融資的通知》等文件要求,國家公共信用信息中心在國家發展改革委的指導下,依托全國信用信息共享平臺搭建了全國中小企業融資綜合信用服務平臺,簡稱“信易貸”。